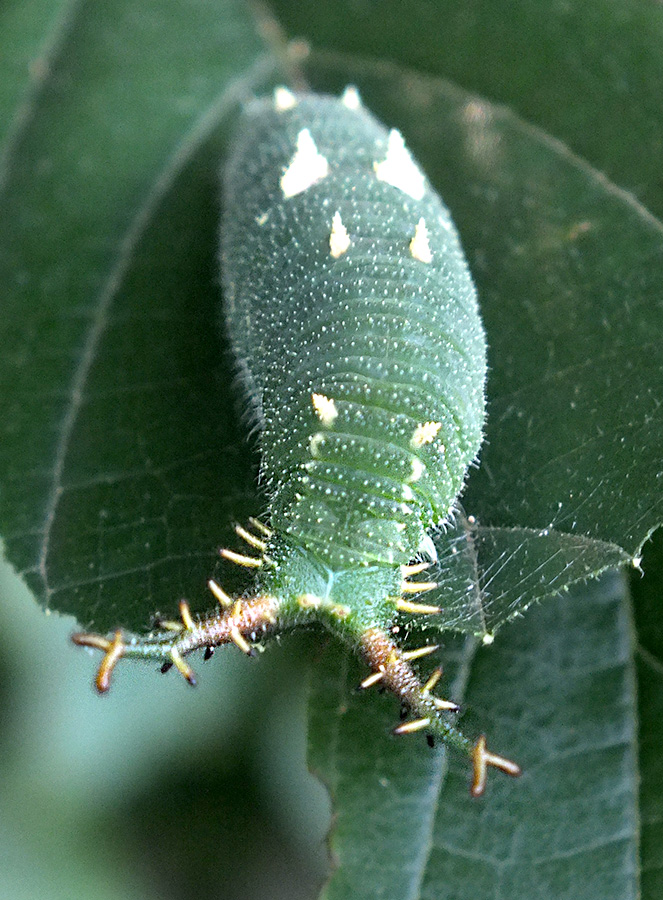

■7月26日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ ニイニイゼミの「ジ〜〜〜、ジ〜〜〜」という声が雑木林に響いています。三貫清水の雑木林で、最初に鳴き始めるのが、このニイニイゼミ。この後、ヒグラシの「カナ・カナ・カナ〜」、アブラゼミの「ジ・ジ・ジ・ジ〜」、ミンミンゼミの「ミーン・ミン・ミン・ミン〜」などの鳴き声が日を追って大きくなっていきます。  ♪ ちょっとオシャレなこの虫は、キマダラカメムシの幼虫。  ♪ キマダラカメムシは脱皮するたびに模様を変え、成虫はこんな姿に。  ♪ この虫もちょっとオシャレ。ホソヒラタアブ。  ♪ コガネムシの仲間。 ♪ マメコガネ。クズなどマメ科植物によく集まります。体長1cmほどの小型のコガネムシですが、100年ほど前、アメリカに外来生物として侵入して果樹に大被害を与え、「ジャパニーズ・ビートル」と恐れられたことがある前科者。  ♪ アオドウガネ。 ずんぐり丸い体型と、金属のような光沢が特徴。 昔はもっぱら日本の中部以西に分布していましたが、温暖化に伴い、関東でも普通に見られる中型コガネムシになっています。  ♪ オオヒラタシデムシ。「雑木林の掃除人」と呼ばれるコガネムシ。虫や動物の死がいを食べます。昆虫学者のファーブルが「昆虫記」の中で、この虫の習性を研究しています。  ■7月24日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ キチョウ(キタキチョウ)の夏型。この写真では分かりにくいと思いますが、羽を開くと、夏型は羽の端に黒い模様があります。  ♪ 眼が空色のシオカラトンボと、眼が黒いオオシオカラトンボ。   ♪ 一つの株にいろいろな色模様が混在するオシロイバナ。遺伝の法則を発見したメンデルが、オシロイバナを研究に用いたことは有名。  ♪ ヨウシュヤマゴボウの花が咲き始めました。  ♪ イヌビワの実が膨らんでいます。  ■7月22日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ アカボシゴマダラとカナブンとハナムグリが競い合って樹液を吸っています。  ♪ キタテハの夏型です。春型と比べると、全体に色が濃くて、特に焦げ茶色の班が目立ちます。  ♪ キタテハが羽を閉じたところ。よく見ると、アルファベットの「C」のような模様があります。  ♪ ヒカゲチョウ。雑木林のやや暗いところを飛んでいます。  ■7月21日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ オオカマキリの子ども。随分大きくなりましたが、まだ羽がありません。姿は成虫と変わらないけれど、まだ幼虫です。  ♪ ナナホシテントウやナミテントウと比べると、ずっと小ぶりなキイロテントウ。  ♪ イオウイロハシリグモは雑木林のハンター。蜘蛛の巣を張らず、走り回って獲物を捕ります。大きいものは人の手のひらほどもあります。  ■7月20日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ 珍しい虫。 ♪ オオホシオナガバチのメス。長い長い針が特徴です。ほかのハチ(キバチ)の幼虫(イモムシ)に卵を産み付ける寄生バチの一種で、キバチの幼虫がいそうな穴の中に、この針(産卵管)を差し込んで、卵を産み付けます。  ♪ 梅雨は明けましたが、最近は梅雨になってもカタツムリをさっぱり見かけなくなりました。 ♪ 三貫清水にはカタツムリの仲間のナミコギセル(絶滅危惧種)がいます。殻の長さは15mmほど。とても小さい種類です。落葉広葉樹林の落ち葉の下や倒木(朽ち木)に付着して暮らしています。ナミコギセルを見ていると、「カタツムリは昔、海に住んでいた貝の仲間だった」ことがよく分かります。  ■7月19日■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪ 梅雨が明けました。この時期、三貫清水の雑木林で幅を効かせている蝶といえば、アカボシゴマダラでしょうか。  ♪ こんなに集まっている光景も見ることができます。アカメガシワの木の樹液に集まっているところです。  ♪ ストローのように細長い口(黄色)を、アカメガシワの穴に突っ込んで、樹液を吸っています。  ♪ すぐそばの木にアカボシゴマダラの幼虫がいました。丸々と太っています。蛹(さなぎ)になる日が近そうです。

|